Возвращение туляремии…Что следующее?

Фото носит иллюстративный характер. Из открытых источников.

В настоящее время на территории нашей страны регистрируются не менее девяти возбудителей трансмиссивных инфекций, переносчиками которых являются иксодовые клещи. Это анаплазмоз, риккетсиоз, лихорадка Ку, бабезиоз, бартонеллез, эрлихиоз, клещевой энцефалит, боррелиоз Лайма и туляремия. Именно туляремия обратила на себя внимание в связи с ростом заболеваемости с 2016 года, достигшим максимума в текущем году.

![Возвращение туляремии…Что следующее?

Возвращение туляремии…Что следующее?]()

Немного истории

Возбудитель туляремии Fran-cisella tularensis (Ft) выделен впервые в 1910 году Г. Маккоем и Ч. Чепиным из чумоподобных бубонов у сусликов, добытых вблизи озера Туляре штата Калифорния (США). В 1921 году Э. Френсис установил, что инфекционная болезнь передается человеку от грызунов и от насекомых, предложив для нее название «туляремия».

Другие синонимы туляремии (чумоподобная болезнь, малая чума, чума долины Пахвант, кроличья лихорадка, лихорадка оленьих мух, лихорадка Охара, мышиная болезнь, эпидемический лимфаденит) подчеркивают сходство туляремии с чумой, а также обращают внимание на источники и переносчиков возбудителя инфекции, указывая на основной клинический признак туляремии — лимфаденит (наличие бубонов).

Характеристика возбудителя

Ft — плеоморфная, грамотрицательная, неподвижная и неспорообразующая внутриклеточная бактерия размерами 0,2–0,7×0,7 мкм в виде палочки или кокков, образующая в организме капсулу. Ft устойчива во внешней среде, особенно при низкой температуре.

В почве сохраняется от 2 недель до 2 месяцев, в воде до 3 месяцев, в шкурках павших от туляремии грызунов — до месяца, в зерне и соломе в зависимости от температурных условий от 3 недель до 6 месяцев. На пищевых продуктах (молоко, хлеб, мясо) — от 8 до 30 дней, в мороженом мясе до 3 месяцев.

Ft чувствительна к солнечным, ультрафиолетовым лучам, ионизирующему излучению, высокой температуре и дезинфектантам.

Особенности эпидемиологии

В 20-м веке в Европе крупные вспышки с несколькими сотнями случаев туляремии были связаны с условиями военного времени и после Второй мировой войны (Австрия, Франция, Венгрия, Болгария, Германия), а также с сельскохозяйственной деятельностью (Финляндия). Сообщалось о четырех эпидемиях туляремии в трех разных регионах Турции в период с 1936 по 1953 год.

В 1992 году о туляремии сообщили только 12 стран, но в 2010 году данные о заболеваемости в ECDC/ВОЗ передала уже 31 страна. В настоящее время в этих странах проводится обязательная регистрация туляремии в связи с возможностью использования возбудителя в качестве агента биотерроризма.

С 2010 по 2017 год в Европе зарегистрировано 6 092 случая, в США — 1 605, в России — 1 818 случаев. В среднем по Европе показатель заболеваемости колебался от 0,1 до 0,3 на 100 тысяч населения. Но начиная с 2016 года (особенно в период 2020–2021 гг.) отмечено постепенное увеличение регистрируемых случаев туляремии, связанных с передачей возбудителей через различных кровососущих членистоногих (клещей) и насекомых, которых пострадавшие часто обозначают как «неизвестных».

«Туляремия идет на запад: эпидемиология новой инфекции в Австрии». С таким названием в 2020 году была опубликована статья, в которой указано, что за последние 30 лет в Австрии зарегистрировано 214 случаев заражения человека туляремией, возбудитель которой обнаружен у зайцев, диких кроликов, мышей и клещей.

С 1 января 2002-го по 31 декабря 2019 года в Германии зарегистрировано 435 случаев туляремии, из которых 387 были спорадическими, а 48 относились к групповым случаям.

В одной из совместных публикаций американские и украинские авторы (2014) привели информацию о 38 хозяевах-переносчиках туляремии и пространственном распространении инфекции по результатам полевых сборов, проведенных с 1941 по 2008 год. Обращает на себя внимание географическое распределение изолятов Ft по территории Украины с преимуществом локализации очагов на севере страны, практически на границе с Беларусью (Брестской и Гомельской областями).

Механизмы и факторы передачи инфекции:

Характерные особенности эпидемиологии туляремии:

Переносчики туляремии

Случаи клещевой туляремии обнаруживаются почти во всех эндемичных по болезни районах, но случаи туляремии, вызванные укусами мух или комаров, зарегистрированы только в определенных местностях. Важные переносчики, ответственные за распространение Ft, — твердые клещи (Ixodidae), кусающие мухи и комары. В Швеции Ft обнаружена у 12 различных видов комаров.

А что в Беларуси?

В нашей стране действуют санитарные нормы и правила «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заноса, возникновения и распространения туляремии», утвержденные постановлением Минздрава от 30.12.2013 № 134.

Результаты эпизоотологического обследования подтвердили наличие в стране с начала 2000-х годов 97 природных очагов туляремии: в Минской области — 40 очагов (41,2 %), Брестской — 37 (38,1 %), Могилевской — 9 (9,3 %), Гродненской — 7 (7,2 %), Витебской — 4 (4,2 %). В Гомельской области природные очаги туляремии не зарегистрированы (все очаги сняты в 1996 году).

Циркуляция возбудителя туляремии на территории страны обнаружена среди зайцев, мышевидных грызунов, клещей, комаров, ондатр, бобров. Среди грызунов больше всего положительных результатов — при исследовании проб органов домовой мыши, мыши полевой, полевки обыкновенной и полевки рыжей. Наиболее вероятными путями передачи инфекции являются трансмиссивный путь через укусы кровососущих насекомых, контакт с инфицированными зайцами, купание в открытых водоемах.

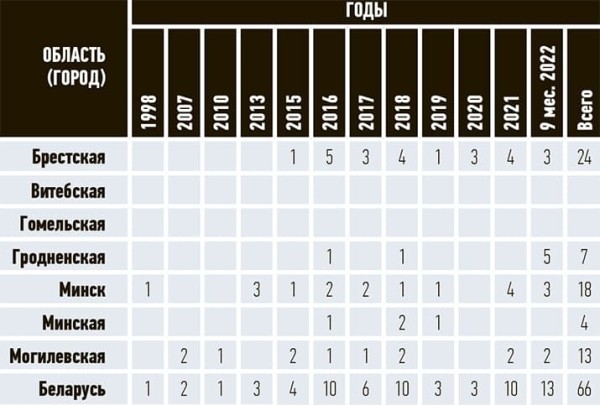

Данные официальной статистики свидетельствуют об отсутствии регистрации случаев туляремии в Витебской и Гомельской областях (см. табл. 1), несмотря на то, что Гомельский регион является одним из значимых эндемичных очагов. В нем, судя по данным украинских коллег, туляремия должна была регистрироваться среди людей и в природных очагах среди животных и переносчиков. Одну из причин различий в показателях Брестской и Гомельской областей специалисты привели в опубликованной статье (2015): «В Брестской области серологические исследования грызунов проводились более широко, чем в Гомельской».

Таблица 1. Количество случаев туляремии в Беларуси.

Вакцинация населения против туляремии осуществляется с 1949 года. До 1953 года прививки проводились по эпидемиологическим показаниям, позднее — плановая вакцинация только в энзоотичных районах Брестской области, где вакцинацией и ревакцинацией охвачено более 20 тысяч человек на территории 12 сельских советов.

Только за 9 месяцев 2022 года в Гродненской области зарегистрировано 5 случаев туляремии (июнь — 3, август — 2). В эпид-анамнезе трех пациентов имелись сведения об их пребывании в ориентировочные сроки заражения на территории Пружанского района Брестской области (выезжали на охоту). По информации Брестского облЦГЭиОЗ, на территории района находятся два природных очага туляремии.

Последний случай заболевания среди людей в Пружанском районе зарегистрирован в 2020 году, связь с природным очагом не установлена. Еще 2 случая туляремии были связаны с пребыванием заболевших в природных условиях на территории Островецкого района. Оба пациента отмечали факты укуса насекомых (комары, клещи). При исследовании полевого материала (грызуны, комары, клещи), собранного в местах нахождения заболевших, положительных находок не обнаружено.

Клинические проявления

Разнообразие клинических форм туляремии связано со способом заражения (см. табл. 2).

Таблица 2. Клинические формы и механизм заражения при туляремии.

Распределение по частоте клинических форм следующее: ульцерогландулярная — 50–70 %; легочная — 10–15 %; окулогландулярная — 1–2 %; желудочно-кишечная, генерализованная, другие формы туляремии — 1 %. По длительности течения заболевания: острая, затяжная, рецидивирующая; по степени тяжести: легкая, среднетяжелая, тяжелая.

Длительность инкубационного периода 1–30 суток, чаще 3–7 дней.

Туляремия любой локализации обычно начинается с повышения температуры тела до 38–40 °C, признаков интоксикации, слабости, боли в мышцах, головной боли. При осмотре — гиперемия лица, конъюнктивы и слизистых оболочек рото- и носоглотки, пастозность, инъекция склер, нередко — экзантема различного типа. Лихорадка длится от 6 до 30 дней.

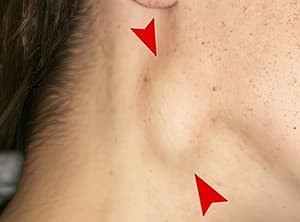

Если входными воротами инфекции являются кожные покровы, развивается бубонная форма в виде регионарного лимфаденита. Поражаются подмышечные, паховые, бедренные лимфатические узлы, которые, увеличиваясь, достигают величины куриного яйца (см. рис. 1).

Рисунок 1. Лимфаденит (бубон) при туляремии.

Наиболее распространена ульцерогландулярная (язвенно-железистая или язвенно-бубонная) форма, являющаяся следствием контакта с инфицированным животным либо прямой инокуляции кожи зараженным клещом или мухой (см. рис. 2).

Рисунок 2. Место присасывания клеща при ульцерогландулярной форме туляремии.

Этот вариант туляремии проявляется поражением кожи и локализованным отеком лимфатических узлов. В месте внедрения микроорганизмов формируется язва, которая заживает крайне медленно, развивается регионарный лимфаденит с болью, изъязвлениями и нагноением. Неспецифические симптомы включают лихорадку, утомляемость, недомогание, озноб и головную боль.

Рисунок 3. Поражение глаза при окулогландулярной (глазобубонной) форме туляремии.

При проникновении Ft через конъюнктиву развивается окулогландулярная (глазо-бубонная) форма в виде сочетания регионарного лимфаденита и язвенно-гнойного конъюнктивита (покраснение, отек, болезненность, ощущение песка в глазах). Эта форма туляремии часто протекает весьма тяжело и длительно (см. рис. 3).

Рисунок 4. Лимфаденит при ангинозно-гландулярной туляремии со стороны пораженной миндалины.

Ангинозно-гландулярная (ангинозно-бубонная) форма возникает при употреблении зараженных пищевых продуктов и воды, когда воротами инфекции является слизистая глотки. Клинически проявляется болью в горле, затруднением глотания. При осмотре отмечают гиперемию и отечность миндалин. Лимфаденит при этой форме туляремии возникает в околоушных, шейных и подчелюстных узлах со стороны пораженной миндалины (см. рис. 4).

При поражении инфекцией лимфатических сосудов брыжейки кишечника туляремия проявляется в виде абдоминальной клинической формы, которая характеризуется сильными болями в животе, тошнотой (иногда рвотой), диареей.

Вдыхание Ft в первую очередь приводит к пневмонии, которая может быть связана с лимфаденопатией глубокого средостения. Клинически проявляется сухим кашлем, умеренно выраженной болью за грудиной и общей интоксикацией.

Для генерализованной формы характерны выраженная интоксикация, лихорадка, мышечные боли, слабость, головная боль, головокружение, галлюцинации, спутанность сознания.

Тяжесть заболевания зависит от путей проникновения Ft, вирулентности штамма и состояния иммунной системы хозяина.

Тяжелые случаи туляремии могут осложняться пневмонией, острым повреждением почек, печени, внутрисосудистой коагулопатией, менингитом, перикардитом, перитонитом, остеомиелитом, сепсисом и септическим шоком.

Диагностика

В первые дни заболевание проявляется нейтрофильным лейкоцитозом, затем — лейкопенией и нарастанием лимфомоноцитоза. Бактериологический метод диагностики из-за ограничительных возможностей и трудоемкости используют очень редко. Серологическая диагностика (парные сыворотки) проводится на 7–15-й день болезни с использованием РНГА, РПГА и РА. С 6–10-го дня применяется ИФА, возможно проведение ПЦР. Ранее выполнялась специфическая и быстрая диагностика с постановкой кожно-аллергической пробы с тулярином и оценкой результатов через 24, 48 и 72 часа после инъекции.

Лечение

Лечение проводится исключительно в условиях стационара, при этом выписывается пациент лишь при полном излечении от заболевания. Специфическую терапию применяют в виде курса антибиотиков.

В Беларуси профилактические прививки против туляремии включены в Перечень профилактических прививок по эпидемическим показаниям (приложение 2 к постановлению Минздрава от 17.05.2018 № 42). Эффективность вакцинации против туляремии превышает 90 %.

Туляремия как биологическое оружие

Туляремия признана серьезной угрозой для общественного здравоохранения. Ft определен как приоритетный патоген категории A NIH и обозначен как агент уровня 1 CDC, что подчеркивает высокую заболеваемость и смертность, легкость аэрозолизации и низкую инфицирующую дозу.

Особую опасность для любой страны туляремия представляет в виде биологического оружия из-за возможности распространения агента через кровососущих насекомых и воздушно-капельным (пылевым) путем. При использовании Ft в качестве агента биотерроризма вероятной формой заболевания является легочная форма туляремии.

Возбудитель туляремии способен длительное время выживать в природных очагах в межэпидемический период, активно циркулировать в эпидемический период, переходя в инфекционное, жизнеспособное состояние, сохраняя способность реверсии в вегетативные вирулентные формы.

Возобновление активности эпидпроцесса по туляремии в Европе и в регионах нашей страны требует настороженности и тщательного внимания при проведении клинико-эпидемиологической и дифференциальной диагностики Ft.

Нужно помнить, что заражение возможно при нахождении в природных очагах (водоемы, болота, луга), при контакте с животными, присасывании клещей, укусах насекомых.

В противном случае различные формы туляремии будут фиксироваться с ошибочными диагнозами: гнойный лимфаденит, ангина, внегоспитальная пневмония, криптогенный сепсис и другие.

Ухудшение эпидемиологической ситуации по ряду зооантропонозов требует проведения генетических исследований возбудителей туляремии и других инфекций, направленных на идентификацию генотипа, установление его географического и генетического происхождения во множественных резервуарах и переносчиках инфекции.

Источник: medvestnik.by