Саркоидоз: нерешенные задачи

Фото носит иллюстративный характер. Из открытых источников.

Саркоидоз: нерешенные задачи

Заболеваемость саркоидозом в Беларуси составляет 3,9 случая на 100 тысяч человек. Основной контингент пациентов с данной патологией представляют люди молодого возраста (пик приходится на 25–35 лет), которые ведут активный образ жизни. Женщины болеют чаще, чем мужчины.

![Саркоидоз: нерешенные задачи

Саркоидоз: нерешенные задачи]()

Наталия Глуткина, старший преподаватель 1-й кафедры внутренних болезней ГрГМУ, кандидат мед. наук.Этиология и симптоматика

Саркоидоз (болезнь Бенье — Бека — Шауманна) — воспалительное заболевание неизвестной этиологии, которое характеризуется мультисистемным поражением различных органов (чаще легочная ткань и внутригрудные лимфатические узлы) и образованием в пораженных тканях эпителиоидных гранулем. Так как основная часть пациентов — лица трудоспособного возраста, лечение данного заболевания имеет важный социальный аспект.

В настоящее время нет единого мнения об этиологии данного заболевания. Существует несколько гипотез, связанных с инфекционными агентами, выступающими в роли триггера (микобактерии, Chlamydophila pneumoniae и другие), окружающей средой, курением, наследственностью.

Существует несколько вариантов течения болезни: спонтанная регрессия, регрессия на фоне проводимой терапии, прогрессирование с развитием дыхательной недостаточности и/или тяжелым внелегочным поражением, а также волнообразное течение, рецидив (по данным различных исследований, угроза составляет от 8 % до 74 %). Отсутствие спонтанной ремиссии в течение 2 лет указывает на хроническое или персистирующее течение заболевания.

На ранних стадиях преобладает малосимптомная клиническая картина (в 30–70 % случаев), выявление только по наличию характерных изменений на рентгенограмме органов грудной клетки. У части пациентов начало может быть острым, по типу синдрома Лефгрена (двустороннее увеличение лимфоузлов корней легких по данным рентгенографии, узловатая эритема, лихорадка, миалгия, снижение веса и суставные боли).

Внелегочная симптоматика обусловлена наличием неказеозных гранулем в различных органах и тканях: поражения кожи (возникновение узловатой эритемы преимущественно с локализацией на передней поверхности нижних конечностей (см. рис. 1)); lupus pernio (уплотнение и синевато-красная окраска губ, щек и носа, возможна деформация хрящей с изменением формы носа); поражения структуры глаз (обычно передний или задний увеит), сердечно-сосудистой системы (различные виды аритмий, нарушения проводимости и хроническая сердечная недостаточность). Изменения со стороны нервной системы встречаются в 10 % случаев (паралич лицевого нерва, периферические нейропатии и нервно-мышечные поражения).

Одним из проявлений поражения кроветворной системы может быть лихорадка неясного генеза в сочетании с лимфопенией. Вовлечение в патологический процесс печени может проявляться бессимптомным повышением уровня печеночных ферментов, реже — гепатомегалией; почек — субклинической протеинурией, тубулоинтерстициальными нарушениями. Менее чем у 6 % пациентов данное заболевание проявляется синдромом Хеерфордта (односторонний или двусторонний паротит, лихорадка, увеличение околоушных желез, передний увеит и паралич лицевого нерва).

Рис. 1. Пациент с саркоидозом Бека 2-й ст. — легочно-медиастинальная форма (в области обеих голеней определяется гиперпигментация кожи в местах, предшествующих узловатой эритеме).

Диагностика

Данные лабораторного обследования

Для острого течения саркоидоза характерны ускорение СОЭ, реже моноцитоз, лимфопения. При биохимическом исследовании может наблюдаться повышение фибриногена, бета-липопротеидов, серотонина, С-реактивного белка, сиаловых кислот. Иногда при саркоидозе отмечается повышение содержания кальция в сыворотке крови и кальциурия, но чаще гиперкальциемия клинически не проявляется и носит транзиторный характер.

Данные бронхолегочного обследования

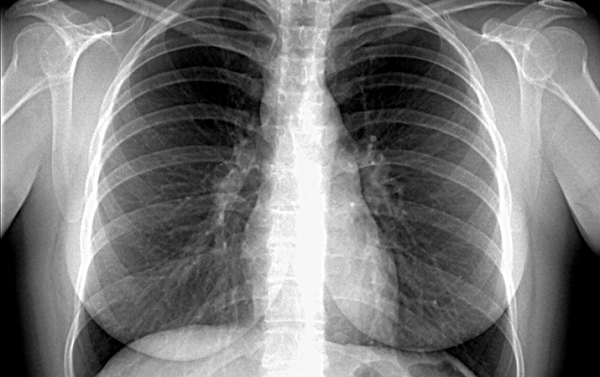

При саркоидозе внутригрудных лимфатических узлов (ВГЛУ) наблюдается расширение шпор трахеи и бронхов, сужение и деформация просветов бронхов, «саркоидозные эктазии» — расширенные, утолщенные, извитые сосуды в виде редкой сети или отдельных крупных сплетений. При саркоидозе ВГЛУ и легких такого рода изменения выражены меньше, но чаще встречаются собственно саркоидозные, связанные с гранулематозным поражением бронхиального дерева. При саркоидозе легких на первый план выходят воспалительные процессы в бронхиальном дереве. Поражение внутригрудных лимфатических узлов встречается более чем в 90 % случаев (см. рис. 2). Асимметричное увеличение ВГЛУ наблюдается в 10 % случаев.

Рис. 2. Рентгенограмма органов грудной клетки при саркоидозе 1-й ст. (патология выявлена при прохождении планового профилактического осмотра, бессимптомное течение).

Выделяют 5 стадий саркоидоза органов грудной клетки, впрочем, понятие стадий довольно условно, а переход заболевания из одной стадии в другую встречается редко (см. таблицу).

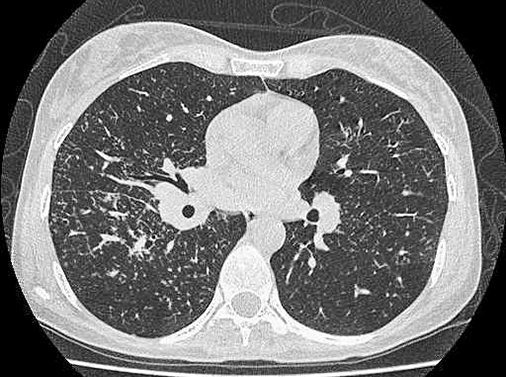

Ключевым для корректной диагностики является выполнение компьютерной томографии органов грудной клетки с целью оценки объема поражения и гистологической верификации. КТ высокого разрешения помогает оценить изменения вокруг бронхов, а в интерстиции — очаги, расположенные вдоль сосудисто-бронхиальных тяжей и под плеврой. Мелким очагам может сопутствовать «матовое стекло». У 1/3 пациентов выявляются нетипичные изменения: большие тени (диаметром 2–4 см) или узловатые изменения с наличием увеличенных лимфоузлов (см. рис. 3).

Рис. 3. КТ-картина интерстициально-узелковых изменений в легких, увеличение внутригрудных лимфатических узлов, характерное для саркоидоза.

При нейросаркоидозе информативным методом диагностики является МРТ (выявляется гидроцефалия, расширение базальных цистерн, одиночные или множественные гранулемы), данный метод особенно актуален при поражении мозговых оболочек. Однако в оценке состояния легочной ткани уступает компьютерной томографии. Позитронно-эмиссионная томография позволяет получить достоверную информацию об активности процесса.

Саркоидоз легких требует дифференциальной диагностики с большим числом легочных заболеваний, в основе которых лежит морфологическая верификация диагноза.

Гистологическая верификация саркоидоза базируется на выявлении его основной гистологической структуры — компактной неказеозной эпителиально-клеточной гранулемы. В центре гранулемы могут быть видны зернистые массы, окрашенные эозином. Эта зона напоминает фибриноидный некроз, но не является зоной казеозного некроза. В центре отдельных гранулем можно видеть гигантские клетки Пирогова — Лангханса, встречаются и клетки инородных тел. В цитоплазме этих клеток нередко обнаруживают кристаллоидные включения, астероидные тельца и тельца Шауманна, которые, однако, не являются специфичными для саркоидоза.

Лечение и прогноз

Основной целью терапии саркоидоза является уменьшение симптомов и улучшение качества жизни пациентов. Но перед началом лечения необходимо сопоставлять целесообразность назначения с риском развития побочных эффектов от применения кортикостероидной, цитостатической и биологической терапии.

Всем пациентам с саркоидозом рекомендуется ограничивать гиперинсоляции, употребление молочных продуктов и другой пищи с высоким содержанием кальция. Этиотропной терапии саркоидоза не существует.

Пациентам с бессимптомным течением лечение не показано (возможные побочные эффекты, развивающиеся при использовании глюкокортикостероидов, оказывают больше влияния на качество жизни пациентов, чем проявления самого заболевания), возможно использование пентоксифиллина в дозе 600–1200 мг в сутки, альфа-токоферола 200 мкг 2 раза в сутки (не менее 6 месяцев) у данной категории пациентов.

Системные глюкокортикостероиды необходимо использовать у пациентов с прогрессирующим течением болезни по данным рентгенологического и функционального исследования дыхания, при наличии внелегочных проявлений, нарушающих функцию органа, или развития lupus pernio.

При легочном саркоидозе начальная доза преднизолона составляет 25–30 мг в сутки на протяжении 4 недель с возможным последующим постепенным снижением дозы до поддерживающей — 10 мг для контроля над симптомами и прогрессированием болезни (продолжают 12–24 месяца). Через 3 месяца от начала необходимо оценить эффект проводимой терапии глюкокортикостероидами.

Пульс-терапию глюкокортикостероидами, а также терапию препаратами 4-аминохинолинового ряда проводят в исключительных случаях (при полиорганном поражении, рефрактерности к обычным дозам терапии).

При неэффективности глюкокортикоидов или появлении нежелательных эффектов возможна альтернативная терапия иммуносупрессантами: метотрексатом, азатиоприном, циклоспорином и циклофосфамидом.

При тяжелых формах саркоидоза или в случае неэффективности вышеназванных вариантов лечения возможно использование антагонистов TNF-α (наибольшую доказательную базу имеет инфликсимаб).

Для повышения чувствительности воздействия фармакологических препаратов возможно применение экстракорпорального метода — плазмафереза, за счет улучшения микроциркуляции, приводящей к деблокированию клеточных рецепторов и стабилизации клеточных мембран.

Разнообразие клинических симптомов саркоидоза существенно удлиняет процесс постановки диагноза и приводит к большому числу диагностических ошибок (до 70 %), поэтому поиск новых способов диагностики, своевременное и адекватное лечение данной патологии крайне важны для профилактики осложнений, формирование которых во многом зависит от сроков постановки диагноза.

Источник: medvestnik.by